Paulus, zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. (Gal 1,1-2)

Bereits mit dem Eingangsgruß des Galaterbriefes macht Paulus die Autorität deutlich, auf der seine Verkündigung beruht. Er hat den Galatern das Evangelium gebracht, und nun sind diese im Begriff, anderen Missionaren zu folgen, die eine ganz andere Lehre vertreten als die des Paulus. Er aber ist nicht irgendein Missionar unter vielen, sondern von Gott berufener Apostel. Das, was er lehrt, stammt nicht von ihm selbst und er wurde nicht von Menschen in sein Amt eingesetzt. Seine Vollmacht stammt von Gott, von Jesus Christus und dem Vater, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung Jesu Christi ist das entscheidende Ereignis, unter dem alles, was nun folgt, zu betrachten ist. Hier hat Gott etwas Neues gewirkt, das alles Vorhergehende in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Der Brief an die Galater ist nicht, wie sonst üblich, an die Gemeinde einer bestimmten Stadt adressiert, sondern an eine ganze Region. Galatien ist eine Gegend im Zentrum Kleinasiens und zugleich Name einer römischen Provinz, wobei beide Gebiete nicht deckungsgleich sind. Bei den Galatern handelt es sich um ursprünglich aus Gallien kommende Volksstämme, die auf wechselvolle Weise in diese Gegend gelangt sind und sich dort angesiedelt und mit der einheimischen Bevölkerung vermischt haben.

Die am Rand des galatischen Gebietes gelegenen Städte Lystra und Ikonion hat Paulus bereits bei seiner ersten und zweiten Missionsreise besucht. Auf seiner dritten Missionsreise durchwandert er das Innere des Landes. Hier wird Paulus einem ganz anderen und einfacher gestrickten Menschenschlag begegnet sein, als in den dichtbevölkerten multikulturellen Küstenstädten, in denen er bisher missioniert hat.

Betrachtet man das oft in seinen Briefen zum Ausdruck kommende Selbstverständnis des Paulus als Apostel der Heiden, so kann man verstehen, warum er sich die Mühe machte, diese abgelegene und nur über anstrengende Bergpässe erreichbare Gegend zu besuchen. Irgendwo hier mag ihm auch der Gedanke gekommen sein, dass seine Missionsarbeit in der östlichen Reichshälfte erledigt ist und es an der Zeit war, in den ihm weitgehend unbekannten westlichen Teil des Reiches aufzubrechen, wie er es im Römerbrief deutlich macht.

Paulus hat den Brief an die Galater wahrscheinlich in der Zeit zwischen den Jahren 53 und 55 geschrieben. Anlass ist das dortige Wirken von Missionaren, die entgegen der Lehre des Paulus die Beschneidung der Heidenchristen fordern und diese so enger an das Judentum binden wollen, was auch die Einhaltung der jüdischen Reinheitsvorschriften zur Folge hat. Paulus dagegen vertritt die Eigenständigkeit des Christentums, das zwar seine Wurzeln im Judentum hat - Jesus Christus, die Apostel, die ersten Christen und auch Paulus selbst sind Juden - aber nicht die Übernahme jüdischer Gesetzte für Heidenchristen bedeutet.

Die Streitfrage, wie weit von Heidenchristen die Einhaltung jüdischer Vorschriften gefordert ist, war auf dem Apostelkonzil in Jerusalem dahingehend entschieden worden, dass von den Heidenchristen weder die Beschneidung noch die Einhaltung jüdischer Reinheitsvorschriften gefordert ist. Für die Juden war aber gerade die Beschneidung das Zeichen dafür, dass ein Mensch sich dem Bund anschließt, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und die strenge Einhaltung der jüdischen Vorschriften sollte Gottes Reich auf Erden sichtbar werden lassen. Beides war daher aus jüdischer Sicht unabdingbar, um das Heil zu erlangen.

Paulus aber vertritt die Ansicht, dass ein Mensch nicht mehr durch diese äußeren Zeichen Anteil am Heil Gottes erhält, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, der sichtbar wird in der Taufe und einem Leben nach dem Gebot der Liebe. Sicher hat Paulus, der früher selbst ein eifriger Verfechter des jüdischen Gesetzes war, hier lange um eine schlüssige Erklärung gerungen. Im Galaterbrief und ebenso im Römerbrief macht Paulus deutlich, was es heißt, Anteil zu haben am Heil, das Gott den Menschen durch Jesus Christus geschenkt hat.

Diese Lehre vom Heil und der den Menschen durch Gott geschenkten Freiheit sieht Paulus nun von Irrlehrern bedroht. Es geht nicht um die Auseinandersetzung um irgendwelche Streitfragen, sondern um den Kern des christlichen Glaubens. Daher muss Paulus seine Autorität als Apostel so deutlich herausstellen und seine Lehre, die letztlich von Gott stammt, entschieden gegen die Irrlehrer verteidigen, wobei er sich nicht scheut, seine Gegner aufs Heftigste anzugreifen.

Der Hauptmann von Kafarnaum

Gläubiger Heide

Ein Hauptmann, hoher Beamter des römischen Heeres, hat einen Diener, den er sehr schätzt. Dieser Diener ist krank. Für den Hauptmann sind seine Dienste anscheinend enorm wichtig, weshalb er alles daran setzt, dass der Diener wieder gesund wird. Wir wissen nicht, was er sonst noch alles versucht hat. Jedenfalls will er, als er hört, dass Jesus in der Nähe ist, auf jeden Fall dessen Heilkräfte für sich in Anspruch nehmen.

Jesus war in Kafarnaum kein Unbekannter mehr. Oft hält er sich dort mit seinen Jüngern auf und hat dort auch viele Wunder gewirkt. Stets strömen viele Menschen herbei, wenn sie hören, dass Jesus wieder in der Stadt ist. Der Hauptmann macht sich nicht selbst auf den Weg. Wie es seinem Stand gebührt, lässt er Jesus durch Boten zu sich rufen.

Der Hauptmann selbst ist kein Jude, er steht aber bei den Juden in hohem Ansehen. Er war von der jüdischen Oberschicht geachtet und auch beim Volk wegen seiner Großzügigkeit beliebt. Wenn man bedenkt, dass man sonst eher von einem angespannten Verhältnis zwischen römischer Besatzungsmacht und einheimischer Bevölkerung hört, war das Verhalten des Hauptmanns sicher eine Ausnahme, die es hervorzuheben gilt.

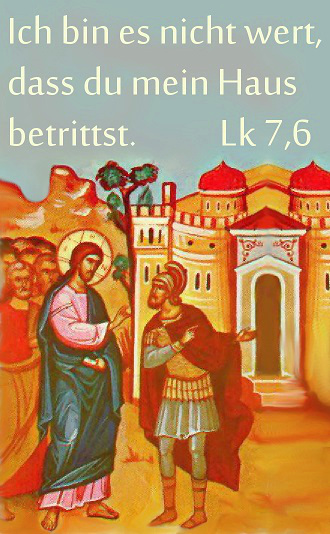

Jesus geht mit den Abgesandten des Hauptmanns. Beiden Seiten ist die Brisanz dieses Geschehens klar, denn Jesus darf als Jude eigentlich nicht das Haus des nichtjüdischen Hauptmanns betreten. Wird Jesus auch hier zum Übertreter bestehender Konventionen, wie wir es aus anderen Situationen kennen?

Der Hauptmann will es nicht soweit kommen lassen. Er zeigt Achtung vor den jüdischen Gewohnheiten. Sicher werden ihm die jüdischen Ältesten auch zugeredet haben, dass es sich nicht gehört, Jesus in seinem Haus zu empfangen. Er schickt nun noch einmal zu Jesus, diesmal sind es nicht nur Boten, sondern Freunde.

Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst.

Die Demut des Hauptmanns erinnert an ähnliche Worte, die bei der Begegnung Jesu mit Heiden fallen. Markus berichtet uns davon, dass eine heidnische Frau Jesus darum bittet, ihre Tochter zu heilen. Als Jesus das zunächst unter Hinweis auf den Vorrang der Juden ablehnt, sagt sie: "Auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen" (Mk 7,28).

Beide Male ist es der Glaube der um Hilfe bittenden Heiden (beide bitten nicht für sich, sondern für jemand anders: für den Diener/für die Tochter), der Jesus das Wunder wirken lässt. Während die Juden auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum Volk Israel schon berechtigt sind, Gottes Wirken zu erfahren, treten die Heiden durch ihren Glauben in das neue Volk Gottes ein.

Glaube ist es auch, was Jesus sich von den Juden wünscht. Nicht nur eine strenge Befolgung der religiösen Vorschriften, sondern eine vertrauende Hingabe an das liebvolle Wirken Gottes und die Bereitschaft, seinem Ruf zu folgen. In Israel findet Jesus nur sehr wenige, die zu einem solchen Glauben bereit sind. Die Evangelien sind zu einer Zeit entstanden, als bereits viele Heiden sich zu Christus bekehrt haben. Vor allem Paulus beschäftigt sich in seinen Briefen sehr ausführlich mit dem Verhältnis zwischen Juden- und Heidenchristen. Immer wird deutlich, dass es gerade der Glaube ist, der es den Heiden ermöglicht, dem Volk Gottes beizutreten.

Vorbild des Glaubens

Der Hauptmann von Kafarnaum wird für uns zu einem Vorbild des Glaubens. Die Heilung des Dieners ist fast nur noch eine Randnotiz in dieser Geschichte, weil sie begleitet wird von dem viel größeren Wunder, dass der Hauptmann selbst zum Glauben an Jesus kommt. Der Heilige Ambrosius schreibt:

Sieh, wie der Glaube das Entscheidende bei der Heilung ist! Beachte ebenso, wie selbst am Heidenvolk ganz deutlich das geheimnisvolle Wirken der Gottesnähe zutage tritt! Der Herr macht sich auf den Weg, der Hauptmann wehrt ab, legt den Offiziersdünkel ab, nimmt eine ehrerbietige Haltung an, ebenso für den Glauben empfänglich wie zur Ehrenbezeigung bereit.

Sprich nur ein Wort, so muss mein Diener gesund werden.

Sinnig beleuchtet der Herr alsbald nach der Beendigung seiner Lehrunterweisungen die praktische Ausführung ihrer Normen. Denn sogleich überbringt man ihm den Knecht eines heidnischen Hauptmanns, dass er geheilt würde. Ein Repräsentant des Heidenvolkes, das in den Banden der Knechtschaft der Welt schmachtete und todkrank darniederlag, sollte durch das Wohltun des Herrn Heilung finden. Wenn aber der Evangelist den Ausdruck "im Sterben liegend" gebraucht, so hat er damit keinen Fehlgriff getan; denn er würde auch tatsächlich gestorben sein, wäre er nicht von Christus geheilt worden. So erfüllte also dieser mit himmlischer Liebe sein Gebot, indem er seinen Feinden eine solche Liebe erwies, dass er sie vom Tode errettete und zur Hoffnung des ewigen Heils berief. (Hl. Ambrosius)

Voller Glauben vertraut der Hauptmann darauf, dass Jesus alles vermag. Es braucht dazu auch keiner bestimmten Rituale. Allein Jesu Wort, das im Glauben Aufnahme in das Herz des Menschen findet, kann den Diener gesund machen.

Wir dürfen aus dieser Stelle aber gewiss nicht ableiten, dass Jesus jede Form des religiösen Rituals ablehnen würde. Aber es muss Ausdruck eines lebendigen Glaubens sein. Rituale ohne Glauben werden zu magischen Formeln, mit denen die Gottheit zu dem gewünschten Handeln gezwungen werden soll. Mit solchen Ritualen allein werden wir beim Gott Jesu Christi keinen Erfolg haben. Wenn aber der Ritus Ausdruck eines lebendigen Glaubens ist, dann verbinden sich in ihm Gott und Mensch auf innigste Weise.

Die Worte des Hauptmanns haben Eingang gefunden in die Liturgie der Kirche. Wir sprechen sie bei jeder Heiligen Messe zur Erhebung der Hostie, bevor wir die heilige Kommunion empfangen. Sie mahnen uns, stets daran zu denken, dass die Heilige Messe kein magischer Kult ist, in dem wir uns der Gottheit bedienen. Wenn Christus auf dem Altar in Fleisch und Blut gegenwärtig wird, so geschieht das als reines Geschenk der göttlichen Liebe. Auch wenn wir nicht würdig sind, dieses erhabene Geschenk Gottes, in dem er selbst sich uns schenkt, zu empfangen, so dürfen wir doch hinzutreten zum Tisch des Herrn, weil er sich uns in seiner unendlichen Liebe schenken möchte.

Unser Unvermögen, das ganz auf Gottes Güte baut, kommt sehr schön in den Worten Philipp Neris zum Ausdruck, der ein inniger Verehrer der Eucharistie gewesen ist und in den letzten Jahren seines Lebens oft Stunden brauchte, um die Heilige Messe zu zelebrieren, weil er gerade bei der Elevation der Hostie in tiefe Anbetung fiel. Es sind einige der letzten Worte, die er gesprochen hat und zugleich Ausdruck seines ganzen Lebens mit Gott:

Ich bin nicht würdig, ich bin niemals würdig gewesen; komm mein Liebster!