Hochfest der Geburt Johannes des Täufers

Das Kirchenjahr kennt viele Feste und Gedenktage, aber es gibt nur drei Geburtstage, die gefeiert werden, der Geburtstag von Jesus, der von Maria und der von Johannes dem Täufer. Dies zeigt, welche Bedeutung der Wegbereiter Jesu für die Christen hat. Zudem wird die Geburt des Täufers als Hochfest gefeiert und steht damit liturgisch höher als der Sonntag.

Die Geburt Johannes des Täufers feiern wir am 24. Juni, also ein halbes Jahr vor der Geburt Jesu. Diese Chronologie folgt dem Lukasevangelium, das die Verheißung der Geburt Jesu auf den sechsten Monat nach der Verheißung der Geburt des Täufers legt (Lk 1,26).

Da beide Feste auf die Sonnwendtage des Jahres gelegt wurden, werden wir auch an das Wort des Johannes erinnert, der sagte: "Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden" (Joh 3,30). Die Geburt des Täufers feiern wir zur Zeit der Sommersonnenwende, wenn die Tage wieder kürzer werden, die Geburt Jesu zur Zeit der Wintersonnenwende, wenn die Tage wieder länger werden. Diese Deutung überliefert uns schon Augustinus, der uns damit zugleich einen Beleg dafür gibt, dass das heutige Fest bereits im 4. Jahrhundert an diesem Tag gefeiert wurde. Wörtlich sagt Augustinus:

Damit der Mensch lerne, kleiner zu werden, wurde Johannes an dem Tag geboren, von dem an die Tage abnehmen; um uns begreifen zu lassen, dass Gott erhoben werden muss, wurde Christus an dem Tag geboren, von dem an die Tage wieder länger werden. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Wir feiern die Geburt des Johannes wie die Geburt Christi, weil in dieser Geburt ein großes Geheimnis liegt. Was für ein Geheimnis? Das Geheimnis unserer Größe. Lasst uns selber kleiner werden, um in Gott größer zu werden. Erniedrigen wir uns in unserer Kleinheit, um in seiner Größe erhoben zu werden.

Ähnlich predigte auch der heilige Bischof Maximus von Turin um das Jahr 420:

Johannes der Täufer kann zu Recht von unserem Herrn und Retter sagen: "Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden" (Joh 3,30): Diese Beteuerung wird in dem Augenblick Wirklichkeit, als Christus geboren wird: jetzt nehmen die Tage zu; mit der Geburt des Johannes nehmen sie ab. Als der Retter erscheint, nimmt der Tag offensichtlich zu; er wird kleiner mit der Geburt des letzten Propheten, denn es steht geschrieben: "Bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten" (Lk 16,16). Die Befolgung des Gesetzes geht unabwendbar unter, sobald die Gnade des Evangeliums aufstrahlt; der Prophetie des Alten Bundes folgt die Herrlichkeit des Neuen Testaments.

Der Evangelist sagt über den Herrn Jesus Christus: "Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet" (Joh 1,9. Als die Länge der Nacht fast den ganzen Tag verhüllte, verbreitete die Ankunft des Herrn plötzlich all ihren Glanz. Seine Geburt vertrieb das Dunkel der Sünde der Menschheit, seine Ankunft machte der Nacht ein Ende und brachte den Menschen den lichten Tag.

Der Herr vergleicht Johannes mit einer Lampe: "Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet" (Joh 5,35). Das Licht der Lampe verblasst, wenn die Sonne strahlt; die Flamme verliert an Kraft, wenn ein helleres Licht sie überstrahlt. Welcher vernünftige Mensch bedient sich bei vollem Sonnenlicht einer Lampe? Wer käme noch, die Busstaufe des Johannes zu empfangen (Mk 1,4), wenn die Taufe Jesu die Rettung bringt?

Die Johannisnacht gilt als die kürzeste Nacht des Jahres. Die Sonnwendnacht war schon in vorchristlicher Zeit mit einem reichen Brauchtum verbunden. Einige dieser Bräuche hat das Christentum umgedeutet und übernommen. Weit verbreitet sind die Johannisfeuer. Sie sollen als "Lichtverstärker" das nun wieder schwächer werdende Licht der Sonne durch die Zeit zunehmender Dunkelheit hindurch retten. Christlich gesehen stehen wir in der Erwartung des neuen Lichtes, das uns durch Christus am Weihnachtstag aufstrahlen wird. Dann werden die Tage wieder länger. Zugleich erwarten wir jenen Tag, der keinen Abend kennt, wenn alles in Gottes Licht ewig leuchten wird.

Der Sprung über das Johannisfeuer galt als besonders segensreich. Er soll Unheil überwinden und von Krankheit reinigen. Vor dem Erlöschen des Feuers warfen die jungen Frauen den Blumenstrauß, den sie zum Festkleid trugen, in die verlöschende Glut, was baldige Partnerschaft versprach. Fackelschwenken und Scheibenschlagen haben sich mancherorts parallel zum Sonnwendfeuer erhalten. Die Asche des Johannisfeuers wurde als Segen auf die Felder gebracht.

Um alles Unglück für das kommende Jahr abzuwaschen, gehörten oft Quellgänge zum Johannistag. Es musste fließendes Wasser aus Quellen oder Bächen sein, mit dem man die mit Blumen geschmückten Frauen besprengte. Zum Johannistag gehörten auch Johanniskränze aus Kräutern und Pflanzen. Sie wurden über Tür und Fenster gehängt, um vor Geistern, Dämonen und Unheil zu schützen.

Die ungeheure Popularität Johanes des Täufers im Mittelalter kann man an der weiten Verbreitung seines Namens in der Form "Johannes", "Hans" oder "Jean" erkennen. Viele Kirchen sind dem Täufer geweiht und viele Orte tragen seinen Namen. Auch in Fauna und Flora hat der Heilige seinen Namen hinterlassen: z.B. Johannisbeere, Johanniskraut, Johannisbrot und Johanniswürmchen (Glühwürmchen).

Johannes - Gott ist gnädig

Namen sind nicht Schall und Rauch. Mehr als heute hatte der Name eines Menschen früher eine besondere Bedeutung für diesen Menschen. Der Name Johannes lässt sich übersetzen mit "Gott ist gnädig". Die Kirchenväter deuteten dies auf dessen besondere Bestimmung. So schreibt Beda Venerabilis:

Johannes bedeutet "In dem Gnade ist" oder "Gnade des Herrn". Durch diesen Namen wir zuerst seinen Eltern gezeigt, dass ihnen Gnade geschenkt wurde, denn ihnen wurde im hohen Alter ein Sohn geboren; dann gilt dieser Name aber auch Johannes selbst, der groß werden sollte vor dem Herrn; schließlich auch den Söhnen Israels, die er zum Herrn bekehren sollte.

Bei Johannes Chrysostomus heißt es:

Der Name Johannes wird auch übersetzt mit "Gott ist gnädig", denn Elisabeth empfing dieses Kind durch die Gunst der göttlichen Gnade und nicht durch die Natur. Im Namen des Kindes aber verewigten sie das Gedenken an diese Gunst.

Gott ist gnädig - Als erste erfahren Elisabeth und Zacharias, die Eltern des Johannes, Gottes gnädiges Wirken. Gott nimmt von ihnen die Schmach der Kinderlosigkeit und schenkt ihnen noch im hohen Alter einen Sohn. Für Elisabeth und Zacharias ist der kleine Johannes wirklich die sichtbar gewordene Gnade Gottes. Haben sie nicht jahrelang unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten? Jetzt ist alle Bitterkeit vergessen, Freude herrscht in ihrem Haus, denn "Gott ist gnädig". Ambrosius sagt:

Seht, welch große Kraft im Namen Johannes ist. Das Nennen dieses Namens gab dem Stummen die Sprache, dem Vater einen Sohn, dem Volk einen Priester. Zuvor war der Vater ohne Sprache, er hatte keinen Sohn, und er war seines Amtes beraubt. Bei der Geburt des Johannes aber wird der Vater auf einmal zum Propheten, er kann wieder reden, ein Sohn ist ihm geschenkt und sein Priesteramt hat er wieder.

Doch Gottes gnädiges Wirken bleibt nicht auf den privaten Bereich der Familie beschränkt. Schon von Anfang an wird deutlich, dass die Geburt des Johannes der Beginn eines ganz neuen gnädigen Wirkens Gottes für sein ganzes Volk ist.

Gott ist gnädig - Wenn wir auf das Leben des Täufers blicken, so mag uns diese Bedeutung seines Namens zunächst fragwürdig erscheinen. Das harte Leben, das er führt, das strenge Gericht Gottes, das er verkündet - sind das Zeichen eines gnädigen Gottes?

Aber doch beginnt Gott mit Johannes sein gnädiges Wirken an den Menschen. Besonders deutlich wird das in der Vorgeschichte bei Lukas. Johannes und Jesus stehen in einem engen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Johannes ist der Vorläufer, der das Volk auf Jesus vorbereitet.

In Johannes dem Täufer ist Gott am Werk. Darum geht auch Jesus hin, um sich von ihm taufen zu lassen, nicht weil Jesus diese Taufe nötig gehabt hätte, sondern weil er sich eingliedert in Gottes Wirken an seinem Volk, das er selbst vollenden wird.

Das Wunder der Geburt

Im Alten Testament ist die Geburt von herausragenden Personen oft mit wundersamen Ereignissen verbunden. So ist es auch bei Johannes dem Täufer. Obwohl Zacharias und Elisabeth schon alt sind und Elisabeth als unfruchtbar gilt, wird ihnen doch von Gott der ersehnte Sohn geschenkt. Johannes Chrysostomus schreibt dazu:

Nicht nur Elisabeth war unfruchtbar, sondern auch die Frauen der Patriarchen: Sarah, Rebekka und Rachel. Das galt damals als Schande. Wir können nicht sagen, dass Unfruchtbarkeit eine Auswirkung der Sünde ist, weil alle gerecht, alle tugendhaft waren. Sie waren zunächst unfruchtbar und haben dann dennoch ein Kind empfangen. Das geschah deshalb, damit man später leichter an die Geburt des Herrn aus der Jungfrau glauben konnte.

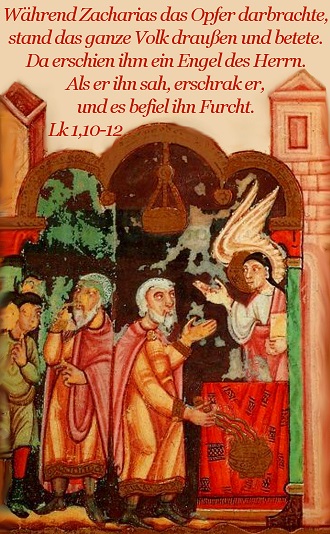

Sehr ausführlich berichtet uns der Evangelist Lukas über die Geburt Johannes des Täufers und seine Eltern. Beide stammten aus dem Geschlecht Aarons, also der Priesterklasse Israels und führten ein gerechtes und frommes Leben. Zacharias hat gerade einen Höhepunkt seiner Laufbahn als Priester erreicht. Er darf der Darbringung des Rauchopfers im Tempel vorstehen. Wegen der großen Zahl der Priester war dies oft ein einmaliges Ereignis im Leben eines Priesters.

Zacharias bringt seine eigenen Gebete und die des Volkes vor Gott. Wie der Rauch des Opfers, so sollen diese Gebete vor Gott aufsteigen. Sicher wird er auch die Kinderlosigkeit seiner Frau vor Gott getragen haben, die eine der größten Sorgen war, die ihn quälte.

Und Gott erhört sein Gebet - sofort. Nicht Tage später, sondern noch während der Rauch des Opfers aufsteigt steht plötzlich der Erzengel Gabriel vor ihm. Zacharias ist verwirrt. Zuerst der große Dienst, den er verrichten darf und der seine ganze Konzentration erfordert und jetzt noch die Erscheinung eines Engels mitten in der ehrfürchtigen Darbringung des Opfers, davor erschrickt er. Der Engel versucht ihn zu beruhigen, doch Zacharias kann das Große, das ihm verheißen wird, erst gar nicht glauben. Augustinus geht sogar so weit zu sagen:

Zacharias hatte die Hoffnung schon ganz und gar aufgegeben, noch Söhne zu bekommen. Daher glaubt er der Verheißung des Engels nicht.

Schrecken und Furcht - Freude und Jubel, beides liegt nah beieinander, wenn Gottes Engel uns anrührt. Zacharias erschrickt, als der Engel ihm die Geburt eines Sohnes ankündigt. Ein Mensch erschrickt vor der Berufung, wenn er erfährt, welche Bedeutung er für Gott hat. Wir erkennen unsere Schwäche und staunen darüber, was Gott Großes durch uns vollbringen kann, wenn wir Ja sagen zu seinem Willen. Das lässt uns manchmal sprachlos werden, so wie Zacharias.

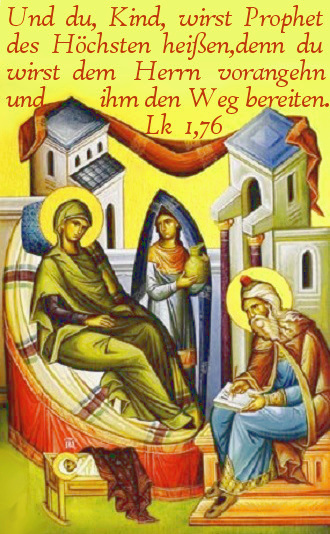

Zacharias fordert ein Zeichen und er bekommt es. Er soll stumm sein, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Man darf das nicht als Strafe für seinen Unglauben sehen. Er muss verstummen, muss seine Zweifel für sich behalten, bis er die Erfüllung der Verheißung sieht. Dann wird sein Mund sich öffnen zum großen Lobpreis Gottes, dem Benedictus, das wir in der Liturgie bis heute jeden Morgen singen.

Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden:

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!

Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;

Er hat uns einen starken Retter erweckt

im Hause seines Knechtes David.

So hat er verheißen von alters her

durch den Mund seiner heiligen Propheten.

Er hat uns errettet vor unsern Feinden

und aus der Hand aller, die uns hassen;

er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet

und an seinen heiligen Bund gedacht,

an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;

er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit,

ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit

vor seinem Angesicht all unsere Tage.

Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen;

denn du wirst dem Herrn vorangehn

und ihm den Weg bereiten.

Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken

in der Vergebung der Sünden.

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes

wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,

um allen zu leuchten,

die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes,

und unsere Schritte zu lenken

auf den Weg des Friedens.

Der Schrecken über Gottes Eingreifen in unser Leben weicht der Freude, wenn wir sehen, wie Gott wirkt. Dann können wir wieder sprechen, können wir wieder jubeln, können uns freuen wie Zacharias im Benedictus und wie Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, als sie Maria begegnet ist und die Kinder der beiden im Leibe hüpften.

Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger ist, kommt Maria, die bereits das Jesuskind in ihrem Schoß trägt, zu Besuch. Bereits im Mutterleib gibt Johannes Zeugnis für Jesus. Es heißt, dass Maria bis zur Geburt des Johannes bei Elisabeth geblieben ist und ihr während der Geburt beigestanden hat.

Freude steckt an. Sie drängt hinaus. Wenn wir uns freuen, lacht die Welt. Die Geburt Johannes des Täufers war eine Freude für seine Eltern und für viele in Israel. Es ist ein Tag der Freude auch für uns heute, die wir dieses Fest feiern.

"Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist." Mit der großen Freude über die Geburt zweier Kinder hat alles begonnen. Friede und Freude soll allen Menschen auf der ganzen Welt zuteilwerden.

Die vormals Unfruchtbare

gebiert heute den Vorläufer Christi.

Dieser aber ist die Fülle aller Weissagung:

Er wurde von den Propheten vorhergesagt,

er, der im Jordan durch Handauflegung bezeugte

die Erscheinung des Wortes Gottes,

er,

der Prophet,

Verkünder und

Vorläufer

ist.

Gebet der Ostkirche